Massacre do Carandiru completa 30 anos

Projeto na Câmara dos Deputados quer anistiar policiais envolvidos

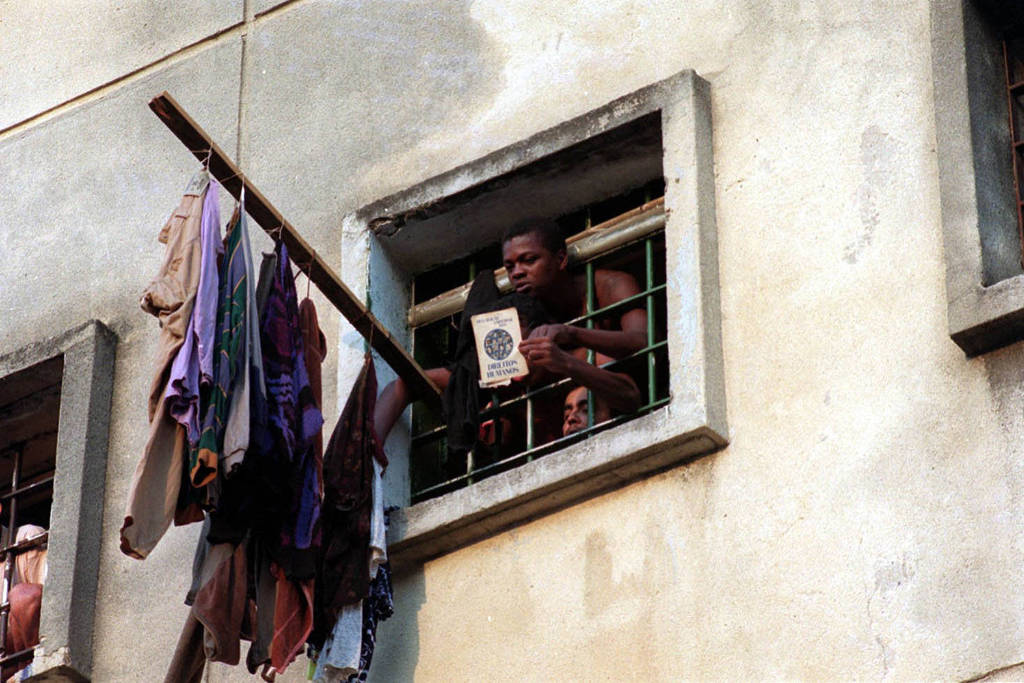

Há 30 anos, o sistema prisional brasileiro vivenciou o maior massacre e a maior tragédia de sua história. Na tarde do dia 2 de outubro de 1992, por volta das 14h, véspera de eleições municipais, dois detentos brigaram no Pavilhão 9, na Casa de Detenção de São Paulo, um complexo penitenciário que foi construído nos anos 1920, no bairro do Carandiru, na zona norte de São Paulo. O complexo era formado por sete pavilhões. Na época, 7.257 presos viviam no local, 2.706 deles só no Pavilhão 9, onde estavam encarcerados os réus primários, aqueles que cumpriam sua primeira pena de prisão ou que ainda aguardavam julgamento.

A briga entre os detentos logo se generalizou e se transformou em uma rebelião. Foi então que a Polícia Militar (PM) foi chamada para conter o conflito. Após a falha em uma tentativa de negociação com os presos, o comando policial decidiu entrar no local com metralhadoras, fuzis e pistolas.

Meia hora depois da entrada da PM, “as metralhadoras silenciaram”, contou o médico Drauzio Varela, em seu livro Estação Carandiru. O resultado da violenta ação policial no local, que mais tarde ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, foi a morte de 111 detentos, sendo que 84 deles sequer tinham sido julgados e condenados por seus crimes. Nenhum policial morreu na ação.

Julgamentos

A responsabilidade pela ação policial só começou a ser julgada quase dez anos depois. Em 2001, o coronel Ubiratan Guimarães, que comandou a operação no Carandiru, foi condenado a 632 anos de prisão pela morte de 102 dos 111 prisioneiros do complexo penitenciário. A defesa do coronel recorreu da sentença e ela foi revertida, sendo anulada pelo Tribunal de Justiça em 2006.

Depois disso, outros cinco julgamentos, realizados por meio de Tribunais do Júri, ocorreram entre os anos de 2013 e 2014. Por ser um processo que envolvia uma grande quantidade de vítimas e uma grande quantidade de réus, o julgamento foi desmembrado em quatro partes [que correspondiam a cada um dos andares do pavilhão 9] e, ao final deles, 73 policiais foram condenados pelas 111 mortes a penas que variavam de 48 a 624 anos de prisão. Um quinto policial da Rota, que já estava preso por homicídio de travestis, teve seu caso julgado de forma separada porque sua defesa pediu que ele fosse analisado em laudo de insanidade mental e, em dezembro de 2014, ele também foi condenado.

A defesa dos policiais decidiu recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo a anulação dos julgamentos. A alegação da defesa era de que não seria possível individualizar a conduta dos policiais, dizendo quais deles efetivamente teriam efetuado os disparos ou quais policiais teriam sido responsáveis pela morte das vítimas.

Em 2016, três desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal do Júri, responsáveis pelo recurso da defesa dos réus, decidiram anular os julgamentos anteriores entendendo que não havia elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por cada um dos agentes. O relator do processo defendeu que os policiais agiram em legítima defesa.

O Ministério Público recorreu da sentença. Anos depois, o processo finalmente chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). E, em agosto deste ano, o ministro Luís Roberto Barroso decidiu manter a condenação dos policiais militares.

“Na questão sobre a validade das condenações, a decisão é final, ou seja, os jurados condenaram os réus nos júris, o Tribunal de Justiça anulou, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) revalidou as condenações e o STF recentemente confirmou isso [as condenações]. Mas existem questões de pena que voltarão para o Tribunal de Justiça para serem discutidas”, explicou o promotor Márcio Friggi, em entrevista à Agência Brasil. “Isso vai gerar um novo acórdão para o tribunal, uma nova decisão. E, dessa decisão, cabem recursos”, acrescentou.

Isso significa que, apesar das condenações dos policiais terem sido mantidas pelo Supremo, eles não deverão cumprir as penas imediatamente. “De imediato, não [vão cumprir a pena]. Hoje a jurisprudência consolidada é de que só pode cumprir a pena após o trânsito em julgado, ou seja, só após todos os recursos em todas as esferas terem sido encerrados ou tiverem acabado. E ainda temos a possibilidade de recursos sobre essa questão de pena. Não temos mais a possibilidade de termos novos júris porque os júris foram confirmados. Mas podem haver recursos relacionados à pena ou à quantidade da pena”, destacou o promotor, que participou de quatro dos julgamentos relacionados ao caso.

Projeto propõe anistia

Apesar da manutenção das condenações pelo ministro Barroso, os policiais que podem jamais vir a cumprir as penas impostas. Isso por causa de um projeto de lei que tramita atualmente na Câmara dos Deputados.

De autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP), o projeto prevê anistia aos policiais militares envolvidos no caso. O projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, e agora aguarda a designação de relator para ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Caso também seja aprovado nessa comissão, ele seguirá para votação no plenário da Casa. Se aprovado, ele ainda precisará ser votado no Senado antes de seguir para sanção do presidente da República.

Na justificativa do texto, o parlamentar argumentou que, durante uma rebelião, os policiais têm que agir de maneira proporcional “para conter a violência dos rebelados e, assim, cumprir sua missão de manter a ordem pública”. Ele ressaltou que o princípio da “individualização da pena” não é respeitado quando os episódios relacionados ao massacre são julgados e os policiais acabam condenados “somente por estarem no local do fato”.

Para o promotor, apesar de a anistia ser uma ferramenta legal e estar prevista na lei e na Constituição Federal, ela não deveria ser utilizada para esse fim. “Esse é um tipo de instrumento político e essa ferramenta não foi criada para isso [para tratar de crimes comuns]”, disse. “Anistia é lei, portanto é uma atribuição do Congresso Nacional, uma decisão política. Mas se o Tribunal do Júri é uma decisão do povo e se a própria sociedade decidiu nesse sentido, como poderiam os representantes desse povo, por meio de mandato, dizer que a sociedade que eles representam errou nesse julgamento?”, questionou o promotor.

“Tivemos um acontecimento de repercussão negativa mundialmente e o que está em julgamento é o caráter de nossa sociedade. Essa é a imagem que ficará dos brasileiros para o exterior”, lamentou Maurício Monteiro, um dos sobreviventes do massacre.

Narrativa em disputa

Na opinião de Frederico de Almeida, professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e coordenador do Laboratório de Estudos de Política e Criminologia (PolCrim), o projeto de anistia mostra que a narrativa sobre o massacre continua em disputa. Inclusive politicamente.

O professor citou que, há alguns anos, o comandante da operação policial no Carandiru, o coronel Ubiratan Guimarães (1943-2006) alcançou a suplência nas eleições para deputado utilizando o 111 como seu número nas urnas.

“Do outro lado, nós temos familiares de vítimas, organizações de direitos humanos e sobreviventes do massacre que, durante todo esse período, mantiveram uma luta por memória, por justiça, por responsabilização dos agentes de Estado. Então, isso sempre esteve em disputa e voltou a estar em disputa”, disse.

“A ausência de responsabilização e a dificuldade em se responsabilizar é uma marca dessa disputa, mas é também um sintoma, um sinal de que não só o episódio está em aberto, como também a ideia de direitos humanos”, disse Almeida.

Ele lembra que o massacre ocorreu poucos anos depois da promulgação da Constituição brasileira de 1988, que foi escrita baseada na ideia de construção de um país democrático e nos direitos humanos. “Isso mostra que essa república e essa constituição democrática baseada em direitos humanos já surgiu muito frágil”, destacou.

“E aí nós estamos falando de massacres realizados em presídios, nós estamos falando de chacinas, nós estamos falando de violência contra os povos originários, nós estamos falando de violência contra os trabalhadores rurais sem terra, nós estamos falando de uma letalidade policial cotidiana e crescente. São violências que se reproduzem, se perpetuam e que aumentam na nossa democracia. Essa é uma marca do país e é um desafio que o país não conseguiu superar”, disse o professor da Unicamp.

A Agência Brasil procurou os advogados dos policiais. Um deles informou à reportagem que não está mais no processo. O outro não respondeu a nossos pedidos de manifestação.